Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

ザアタリ難民キャンプ(2013年)[/caption]

堀)

いま携わっているのは教育ですよね。この4年間でどういう変化がありましたか。

松永)

キャンプでの生活はプレハブやテントで、砂塵もすごいです。

堀)

トイレも自分で掘って?

松永)

最初は共同トイレでしたが、今は個別に設置されてきました。子どもたちが4年の月日をあの環境で過ごすのはすごいことだと思います。自分では考えられません。

堀)

(福島の)原発事故を取材していますが、皆さん依然、仮設住宅で暮らしていて、お年寄りの体調面や子どもたちの精神面とか、シリアより安定した日本でさえも地元を離れて仮設で暮らすことは困難だなと実感する中で、まさに難民キャンプでの生活4年はすさまじいと推察します。

具体的に何が大変ですか。

松永)

シリア人スタッフに話を聞くと、やはり「住環境が厳しい」、「窓を閉めても砂埃が入ってきて外でも遊べない」と言います。彼らが元々シリアで住んでいた場所は農作物も豊富で緑がたくさんある場所でした。お水も豊富でたくさん使えた場所でした。一方、難民キャンプでは節水しなければなりません。今は夜しか電気が通っておらず、暑かろうが寒かろうが昼間は電気がない。「シリアに住んでいたころは例えば電柱が倒れて停電しても電話一本かければ直しに来てくれる、お水も洗車にたっぷり使えていた生活をしていた人たちが、いきなり電気も水も限られていてトイレもままならない場所で4年5年過ごしていると日々直面する苦しみが増す」と話していました。

ザアタリ難民キャンプ(2013年)[/caption]

堀)

いま携わっているのは教育ですよね。この4年間でどういう変化がありましたか。

松永)

キャンプでの生活はプレハブやテントで、砂塵もすごいです。

堀)

トイレも自分で掘って?

松永)

最初は共同トイレでしたが、今は個別に設置されてきました。子どもたちが4年の月日をあの環境で過ごすのはすごいことだと思います。自分では考えられません。

堀)

(福島の)原発事故を取材していますが、皆さん依然、仮設住宅で暮らしていて、お年寄りの体調面や子どもたちの精神面とか、シリアより安定した日本でさえも地元を離れて仮設で暮らすことは困難だなと実感する中で、まさに難民キャンプでの生活4年はすさまじいと推察します。

具体的に何が大変ですか。

松永)

シリア人スタッフに話を聞くと、やはり「住環境が厳しい」、「窓を閉めても砂埃が入ってきて外でも遊べない」と言います。彼らが元々シリアで住んでいた場所は農作物も豊富で緑がたくさんある場所でした。お水も豊富でたくさん使えた場所でした。一方、難民キャンプでは節水しなければなりません。今は夜しか電気が通っておらず、暑かろうが寒かろうが昼間は電気がない。「シリアに住んでいたころは例えば電柱が倒れて停電しても電話一本かければ直しに来てくれる、お水も洗車にたっぷり使えていた生活をしていた人たちが、いきなり電気も水も限られていてトイレもままならない場所で4年5年過ごしていると日々直面する苦しみが増す」と話していました。 堀)

それは、どういうこと?

松永)

授業で何か動きのある動作をしてくださいといったら、普通に人を殺しに来た人の真似をする。自分が見てインパクトに残っているものをそのまま表現してしまう子どもたちも結構いました。

堀)

それに直面して来たということですね。

松永)

あと、低空で飛行機が飛んでくると泣き出す子どもなどはよく目にしていました。音楽の授業で祖国の歌を歌う時に泣き出す子どももいました。

堀)

それは何歳くらいの子どもたちですか。

松永)

KnKの授業は低学年ではなく5、6年生から10年生くらいを対象にしているので、飛行機で泣いてしまうのは10歳、11歳くらいの子どもたちです。歌で感極まる子は15、6歳くらいでもいました。

堀)

男の子・女の子問わずに?

松永)

はい。男の子でも居ました。初めはそういう状況でしたが、だんだん(シリアに)帰れないことが明らかになってきて…。

堀)

祖国の情報は難民キャンプにも入ってきますか。

松永)

入ってきます。彼らは携帯電話を持っていて、シリアは近いのでよく電話をしています。インターネットの環境は悪いのですが、ある程度入るポイントがあり、そこでみんな一生懸命やっています。

堀)

そいうところで情報チェックしているんですね。

松永)

向こうに残っている家族と連絡をとり合う人たちは結構います。そうやって日々変わっていく現状を情報として手に入れています。そして帰るタイミングが「今じゃないな、今じゃないな」とかやって4、5年経過した状況の人が多いのではないかと思います。

堀)

皆さん基本的に難民として避難されていますが、今の体制で戻ったとしても生活が困難なのか、それとも、ただ純粋に戦禍を免れるために避難されてきて、状況が安定すれば戻れるのか、どういう方々が多いのでしょう。

松永)

KnKの憲章に「政治・宗教に関わりなく」というのがあります。我々からこれに関した内容のことを話しませんし、子どもたちから聞きだしたりもしませんが、ただ色々な派閥の方たちがいるとは思います。

堀)

戻るのをあきらめてしまうというのは、さまざまな背景があると思いますが、複雑な要因の中から「戻るのは難しい」と思わせる理由は何でしょうか。

松永)

やはり治安・セキュリティが良くない。自分の家の隣で爆弾が落ちたという話を聞くこともありました。例えば、反政府側が占拠していたゾーンは後で政府側が来て、全部ボロボロにして壊滅状態にして去っていく。そうするともう人が住めません。戻る場所自体がなくなったというケースもあると思います。私は彼らがどの派閥かわからないけれども、仮に反政府側でターゲットにされてしまうと、本当に住める環境はなくなっているでしょう。

堀)

難しいですよね。基本的には難民といえば、本国に帰れるところまで支援を続けるのが国際社会の務めです。けれども、戻る先が政治的に非常に偏って困難な状況にあり、復興もまだ難しい。シリアに関していうと非常に先行きが見えません。そういう中で、避難された方にとって将来の見通しは、特に親御さんたちにとっては苦しいだろうと思います。

松永)

おっしゃる通りです。近くにいながら、彼らは何をモチベーションにして生きているのだろうと。そして、果てしなく選択肢が無いなと思います。

堀)

しかも、隣国の難民キャンプにいるということは、母国シリアに戻ることが前提。今欧米は難民を受け入れたくないという声が一定の勢力になりつつあり、どこにも行き場が無いという閉塞感から、どうサポートしていくかがNGOの皆さんにとって大変なのではないでしょうか。

松永)

現場ではそういう大きな枠組みで見るキャパシティがないのが現状ですが、おっしゃる通りです。教育に関していうと基礎教育のチャンスをシリア人の子どもたちに平等に与えて学力を付けさせるというのは、もし彼らに帰る意思があって、きちんと生きていくポジションなり環境があるのならば、すごくシリアの復興の役に立ちますよね。

堀)

そう思います。教育こそ一つの希望というか解決策でもあり、空白を作ってはいけない。だからこそ子どもたちは生き抜くための学力を身に付け、これからのシリアをけん引してく人材になる、そういう事業を絶え間なくやってきたんですよね。

松永)

そうですね。

堀)

それは、どういうこと?

松永)

授業で何か動きのある動作をしてくださいといったら、普通に人を殺しに来た人の真似をする。自分が見てインパクトに残っているものをそのまま表現してしまう子どもたちも結構いました。

堀)

それに直面して来たということですね。

松永)

あと、低空で飛行機が飛んでくると泣き出す子どもなどはよく目にしていました。音楽の授業で祖国の歌を歌う時に泣き出す子どももいました。

堀)

それは何歳くらいの子どもたちですか。

松永)

KnKの授業は低学年ではなく5、6年生から10年生くらいを対象にしているので、飛行機で泣いてしまうのは10歳、11歳くらいの子どもたちです。歌で感極まる子は15、6歳くらいでもいました。

堀)

男の子・女の子問わずに?

松永)

はい。男の子でも居ました。初めはそういう状況でしたが、だんだん(シリアに)帰れないことが明らかになってきて…。

堀)

祖国の情報は難民キャンプにも入ってきますか。

松永)

入ってきます。彼らは携帯電話を持っていて、シリアは近いのでよく電話をしています。インターネットの環境は悪いのですが、ある程度入るポイントがあり、そこでみんな一生懸命やっています。

堀)

そいうところで情報チェックしているんですね。

松永)

向こうに残っている家族と連絡をとり合う人たちは結構います。そうやって日々変わっていく現状を情報として手に入れています。そして帰るタイミングが「今じゃないな、今じゃないな」とかやって4、5年経過した状況の人が多いのではないかと思います。

堀)

皆さん基本的に難民として避難されていますが、今の体制で戻ったとしても生活が困難なのか、それとも、ただ純粋に戦禍を免れるために避難されてきて、状況が安定すれば戻れるのか、どういう方々が多いのでしょう。

松永)

KnKの憲章に「政治・宗教に関わりなく」というのがあります。我々からこれに関した内容のことを話しませんし、子どもたちから聞きだしたりもしませんが、ただ色々な派閥の方たちがいるとは思います。

堀)

戻るのをあきらめてしまうというのは、さまざまな背景があると思いますが、複雑な要因の中から「戻るのは難しい」と思わせる理由は何でしょうか。

松永)

やはり治安・セキュリティが良くない。自分の家の隣で爆弾が落ちたという話を聞くこともありました。例えば、反政府側が占拠していたゾーンは後で政府側が来て、全部ボロボロにして壊滅状態にして去っていく。そうするともう人が住めません。戻る場所自体がなくなったというケースもあると思います。私は彼らがどの派閥かわからないけれども、仮に反政府側でターゲットにされてしまうと、本当に住める環境はなくなっているでしょう。

堀)

難しいですよね。基本的には難民といえば、本国に帰れるところまで支援を続けるのが国際社会の務めです。けれども、戻る先が政治的に非常に偏って困難な状況にあり、復興もまだ難しい。シリアに関していうと非常に先行きが見えません。そういう中で、避難された方にとって将来の見通しは、特に親御さんたちにとっては苦しいだろうと思います。

松永)

おっしゃる通りです。近くにいながら、彼らは何をモチベーションにして生きているのだろうと。そして、果てしなく選択肢が無いなと思います。

堀)

しかも、隣国の難民キャンプにいるということは、母国シリアに戻ることが前提。今欧米は難民を受け入れたくないという声が一定の勢力になりつつあり、どこにも行き場が無いという閉塞感から、どうサポートしていくかがNGOの皆さんにとって大変なのではないでしょうか。

松永)

現場ではそういう大きな枠組みで見るキャパシティがないのが現状ですが、おっしゃる通りです。教育に関していうと基礎教育のチャンスをシリア人の子どもたちに平等に与えて学力を付けさせるというのは、もし彼らに帰る意思があって、きちんと生きていくポジションなり環境があるのならば、すごくシリアの復興の役に立ちますよね。

堀)

そう思います。教育こそ一つの希望というか解決策でもあり、空白を作ってはいけない。だからこそ子どもたちは生き抜くための学力を身に付け、これからのシリアをけん引してく人材になる、そういう事業を絶え間なくやってきたんですよね。

松永)

そうですね。

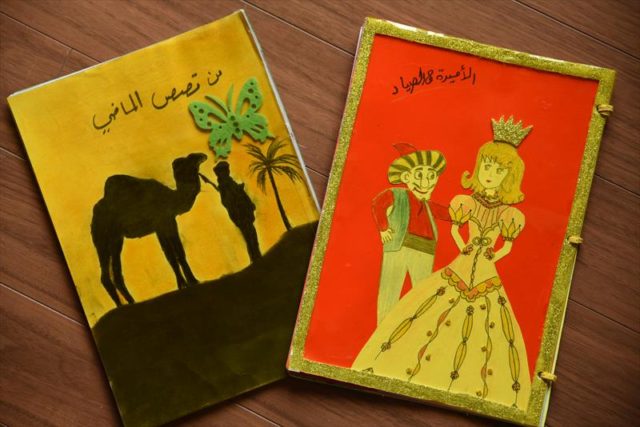

松永)

かわいいでしょ。完全に女子ですね。自分たちで話を書いてそれを製本するという授業です。

堀)

わ、これかわいい。上手。何年生くらいの子が描いたんだろう。

松永)

10年生、15歳くらいです。

子どもたちがお話を作る作文の授業ですが、こちらが色々な紙を提供して、それを切ったり、絵や物語を描いて絵本にしていきます。

堀)

描かれている様子が穏やか。家があって緑があって、家族がいて、おとぎ話みたいなものがあって。

松永)

ただ実はそういうものばかりだけではないんです。

堀)

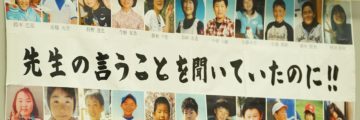

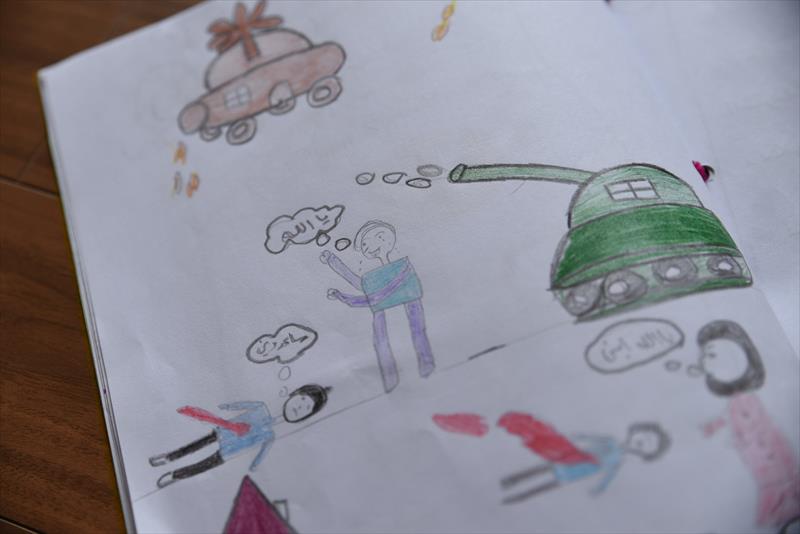

子どもたちによる作品ですね。My Diary(現在と未来)と書いてある。

これは、戦争の絵ですね。戦車と…。そうか、家が壊れて戦車の攻撃や、ああ、泣いてる。「現在と未来」と書いてありますが、これは現在の部分でしょうか未来でしょうか。

松永)

かわいいでしょ。完全に女子ですね。自分たちで話を書いてそれを製本するという授業です。

堀)

わ、これかわいい。上手。何年生くらいの子が描いたんだろう。

松永)

10年生、15歳くらいです。

子どもたちがお話を作る作文の授業ですが、こちらが色々な紙を提供して、それを切ったり、絵や物語を描いて絵本にしていきます。

堀)

描かれている様子が穏やか。家があって緑があって、家族がいて、おとぎ話みたいなものがあって。

松永)

ただ実はそういうものばかりだけではないんです。

堀)

子どもたちによる作品ですね。My Diary(現在と未来)と書いてある。

これは、戦争の絵ですね。戦車と…。そうか、家が壊れて戦車の攻撃や、ああ、泣いてる。「現在と未来」と書いてありますが、これは現在の部分でしょうか未来でしょうか。

松永)

これはシリアにいたところでは。平和だったシリアの生活、そしてこの絵は学校に行く場面ですよね。そして戦争が始まったという流れですね。

堀)

子どもたちそれぞれが見てきた景色ですね。これは戦闘機だ。

松永)

これはお父さん(アビー)が死んだ絵のようですね。

堀)

これはお母さんかな。

松永)

親族が誰も死なずに避難してきた人たちはいないと思います。

堀)

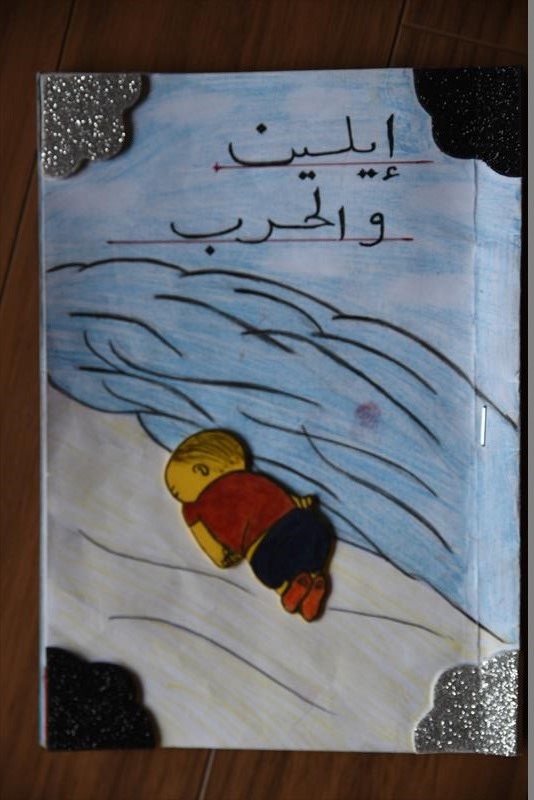

この子も絵もシンプルだけど、顔から涙が出ている。これは海辺に打ち上げられて亡くなった子どもですね。避難しようとして亡くなってしまったあの写真の。

松永)

恐らく、この子と家族のいきさつを物語にしたのだと思います。

堀)

これも子どもが描いたんですか。

松永)

そうです。この子がこうやって楽しく普通に暮らしていたけれども、難民としてボートに乗って、でも波にのまれて…。ただ、この写真が世界に広まる前からこういう子どもたちってたくさんいました。たまたまこの子は注目されたわけですが、こういう経験をして亡くなった子どもたちがたくさんいたのです。

松永)

これはシリアにいたところでは。平和だったシリアの生活、そしてこの絵は学校に行く場面ですよね。そして戦争が始まったという流れですね。

堀)

子どもたちそれぞれが見てきた景色ですね。これは戦闘機だ。

松永)

これはお父さん(アビー)が死んだ絵のようですね。

堀)

これはお母さんかな。

松永)

親族が誰も死なずに避難してきた人たちはいないと思います。

堀)

この子も絵もシンプルだけど、顔から涙が出ている。これは海辺に打ち上げられて亡くなった子どもですね。避難しようとして亡くなってしまったあの写真の。

松永)

恐らく、この子と家族のいきさつを物語にしたのだと思います。

堀)

これも子どもが描いたんですか。

松永)

そうです。この子がこうやって楽しく普通に暮らしていたけれども、難民としてボートに乗って、でも波にのまれて…。ただ、この写真が世界に広まる前からこういう子どもたちってたくさんいました。たまたまこの子は注目されたわけですが、こういう経験をして亡くなった子どもたちがたくさんいたのです。

堀)

この場面は海に救われて空に帰って、いや、シリアに帰っていく絵ですね。この絵もシリアの絵ですね。シリアに帰りたいと思っている子どもが描いた絵ですね。これはいつ頃に描かれた絵ですか。

松永)

これは最近です。2月から5月までの授業の一環で作ったものです。

堀)

こういう景色を目の当たりにした子どもたちがどう成長していくのだろうと思うと、教育が担う部分はとても大きいですね。

松永)

本当にそう思います。この絵は印象的ですね。

堀)

日本語訳にしてシリアの子どもたちの現状として発信したらメッセージになりますね。

松永)

実は進め始めています。

堀)

子どもたちと向き合う時に、楽しむことができるような教育プログラムを開発して、継続的に学べる環境を作っているのですね?どんな授業ですか?

松永)

これを見てください。

小学校6年生です。音楽を使って一緒に学んでいます。子どもたちは歌ったり、踊ったりが好きなんです。みんな大好きですよね。

堀)

この場面は海に救われて空に帰って、いや、シリアに帰っていく絵ですね。この絵もシリアの絵ですね。シリアに帰りたいと思っている子どもが描いた絵ですね。これはいつ頃に描かれた絵ですか。

松永)

これは最近です。2月から5月までの授業の一環で作ったものです。

堀)

こういう景色を目の当たりにした子どもたちがどう成長していくのだろうと思うと、教育が担う部分はとても大きいですね。

松永)

本当にそう思います。この絵は印象的ですね。

堀)

日本語訳にしてシリアの子どもたちの現状として発信したらメッセージになりますね。

松永)

実は進め始めています。

堀)

子どもたちと向き合う時に、楽しむことができるような教育プログラムを開発して、継続的に学べる環境を作っているのですね?どんな授業ですか?

松永)

これを見てください。

小学校6年生です。音楽を使って一緒に学んでいます。子どもたちは歌ったり、踊ったりが好きなんです。みんな大好きですよね。

ザアタリ難民キャンプ(2015年)[/caption]

堀)

どんなことをやるのですか?

松永)

作文、演劇、音楽です。過去だと、作文では自分たちで社会問題について調べて書いて冊子にするとか、新聞を作ったりとか。演劇でしたら自分たちでシナリオを作ってみるとかですね。音楽ですと、オルガンを演奏する機会というのは通常のクラスだとゆっくりできなかったりするのが、夏季はできるんですよね。ちょっとした演奏会ができるくらいきちんと練習できる時間ができます。

堀)

作文を書く効果というのはどうお考えですか?

松永)

アカデミックな話をするとアラビア語は口語と読み書きが違うので、アラビア語の授業ってほぼ文法なんですよ。日本だったら物語自体を読んで楽しむというのがあると思いますが、アラビア語は文法重視。こうした冊子を作ることで、伝えたいことがあるからアラビア語を使いたいという勉学の部分もあります。あとは目に見えたものを信じがちというか、想像力に溢れる子どもにキャンプの中で今まであまり会わなかったんですよね。単純に堅実だということなのかもしれませんが、子どもはもっと自由に夢を描いたり、想像する楽しみがあるのにと思っていて、作文を書くことでトレーニングができる。色々なことを考えるきっかけになっているのではと思っています。

堀)

日本でいう総合学習の時間ですね。

松永)

作文は、自分の中にあるものと向き合ったりとか、ちょっと開放させていったりとかということに繋がっていると思います。

堀)

当面の目標としては150万円。何名目で使うお金になるんですか?

松永)

そのお金があれば、今実施している2校での夏季アクティビティを実施できます。今、雇用している先生たちが子どもたちに授業を提供できます。先生たちの中には、ヨルダン人だけではなく、シリア人の先生もいるので、雇用創出にも使われます。

ザアタリ難民キャンプ(2015年)[/caption]

堀)

どんなことをやるのですか?

松永)

作文、演劇、音楽です。過去だと、作文では自分たちで社会問題について調べて書いて冊子にするとか、新聞を作ったりとか。演劇でしたら自分たちでシナリオを作ってみるとかですね。音楽ですと、オルガンを演奏する機会というのは通常のクラスだとゆっくりできなかったりするのが、夏季はできるんですよね。ちょっとした演奏会ができるくらいきちんと練習できる時間ができます。

堀)

作文を書く効果というのはどうお考えですか?

松永)

アカデミックな話をするとアラビア語は口語と読み書きが違うので、アラビア語の授業ってほぼ文法なんですよ。日本だったら物語自体を読んで楽しむというのがあると思いますが、アラビア語は文法重視。こうした冊子を作ることで、伝えたいことがあるからアラビア語を使いたいという勉学の部分もあります。あとは目に見えたものを信じがちというか、想像力に溢れる子どもにキャンプの中で今まであまり会わなかったんですよね。単純に堅実だということなのかもしれませんが、子どもはもっと自由に夢を描いたり、想像する楽しみがあるのにと思っていて、作文を書くことでトレーニングができる。色々なことを考えるきっかけになっているのではと思っています。

堀)

日本でいう総合学習の時間ですね。

松永)

作文は、自分の中にあるものと向き合ったりとか、ちょっと開放させていったりとかということに繋がっていると思います。

堀)

当面の目標としては150万円。何名目で使うお金になるんですか?

松永)

そのお金があれば、今実施している2校での夏季アクティビティを実施できます。今、雇用している先生たちが子どもたちに授業を提供できます。先生たちの中には、ヨルダン人だけではなく、シリア人の先生もいるので、雇用創出にも使われます。 堀潤さん×松永晴子(KnKシリア難民支援 現地事業総括)[/caption]

堀潤さん×松永晴子(KnKシリア難民支援 現地事業総括)[/caption]

GARDEN 事務局

GARDEN 事務局