Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

Warning: Array to string conversion in

/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line

124

堀

海外ルーツの子どもの言語教育の必要性をご存知でしたか?

駒崎

実はですね、「おうち保育園」っていう小規模な保育園を都内で14園やってるんですね。そこに結構外国籍の子どもがいて。親御さんももちろん外国人なんですけど、時々、英語も日本語も全く喋れないっていう親御さんがいらっしゃるんですね。そうすると、行政の必要なサービスとか全然知らなかったりして。手を伸ばせば支援が受けられるにもかかわらず、手を伸ばせない、あるいは伸ばすことを知らない、伸ばし方も知らないという状況になっていて。どんどん就業前から劣位な状況になっていってしまう。それに対して我々も、保育をしながらソーシャルワークをしようと頑張っているのですが、日本にいる外国人の方の支援サービスが全然ないということを日々感じていたので、こうした取り組みがあるのは素晴らしいなと思ったんですよね。

堀

田中さん、駒崎さんの話を伺っていかがですか?

田中

外国人の方々で、うちだと年間に100人くらい支援をするのですが、その中で97%のご家族が今後日本以外の国で住む予定はないというんですね。例えば、今10代の外国人の若者たちが日本語を学べないまま、いずれ日本国内で社会に放り出されて、家庭を築いて、出産をして、そして、また働かなくてはいけなくてという状況になった時に、さらに負の連鎖になる。情報が取れない、子供を育てるのも初めてだし、子どももよくわからないという連鎖がもう既に始まっている状況だなと思っていまして。そんな現場の深刻な実態に比べると、やはり、そういう支援を必要としている方々が社会の中に一定数いるという認識がとても低いなという風に感じています。

堀

なかなか見えてきにくい現場なんですよね。自分が生活しているコミュニティに外国にルーツを持つ子どもがいなかったら知る由もないし。交わる場も整備されていないのかなと思ったり。

田中

意識をしないと、彼らが生活者であるということが非常に見えて来づらい。外国人の子どものお話をしたりすると、「じゃあインターナショナルスクールに行けばいいじゃない」とか、そういうレベルでの見え方になってしまう方々もいます。例えば、子どもが日本で生まれ育って、ペラペラと日本語を喋っているように見えるだけで、「もう大丈夫」というような形で、支援が必要だという認識にはなかなかなっていない。そういうところで、すれ違っていたとしても、接点があったとしても、なかなか支援の必要性っていうのが気づかれづらいという意味で、より見えづらい、と思いますね。

堀

海外ルーツの子どもの言語教育の必要性をご存知でしたか?

駒崎

実はですね、「おうち保育園」っていう小規模な保育園を都内で14園やってるんですね。そこに結構外国籍の子どもがいて。親御さんももちろん外国人なんですけど、時々、英語も日本語も全く喋れないっていう親御さんがいらっしゃるんですね。そうすると、行政の必要なサービスとか全然知らなかったりして。手を伸ばせば支援が受けられるにもかかわらず、手を伸ばせない、あるいは伸ばすことを知らない、伸ばし方も知らないという状況になっていて。どんどん就業前から劣位な状況になっていってしまう。それに対して我々も、保育をしながらソーシャルワークをしようと頑張っているのですが、日本にいる外国人の方の支援サービスが全然ないということを日々感じていたので、こうした取り組みがあるのは素晴らしいなと思ったんですよね。

堀

田中さん、駒崎さんの話を伺っていかがですか?

田中

外国人の方々で、うちだと年間に100人くらい支援をするのですが、その中で97%のご家族が今後日本以外の国で住む予定はないというんですね。例えば、今10代の外国人の若者たちが日本語を学べないまま、いずれ日本国内で社会に放り出されて、家庭を築いて、出産をして、そして、また働かなくてはいけなくてという状況になった時に、さらに負の連鎖になる。情報が取れない、子供を育てるのも初めてだし、子どももよくわからないという連鎖がもう既に始まっている状況だなと思っていまして。そんな現場の深刻な実態に比べると、やはり、そういう支援を必要としている方々が社会の中に一定数いるという認識がとても低いなという風に感じています。

堀

なかなか見えてきにくい現場なんですよね。自分が生活しているコミュニティに外国にルーツを持つ子どもがいなかったら知る由もないし。交わる場も整備されていないのかなと思ったり。

田中

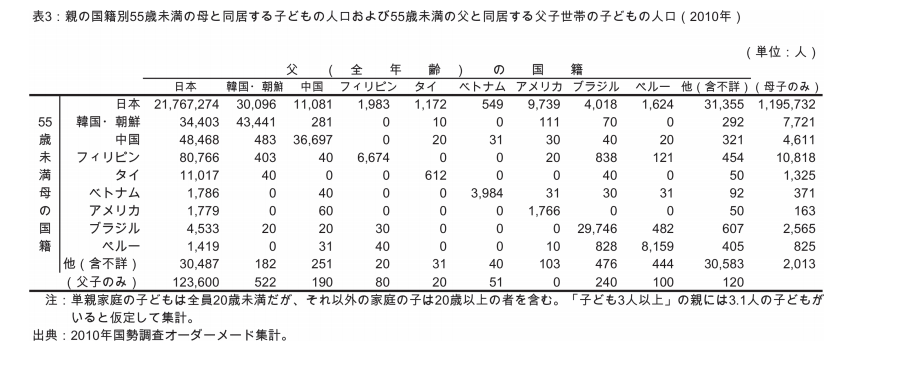

意識をしないと、彼らが生活者であるということが非常に見えて来づらい。外国人の子どものお話をしたりすると、「じゃあインターナショナルスクールに行けばいいじゃない」とか、そういうレベルでの見え方になってしまう方々もいます。例えば、子どもが日本で生まれ育って、ペラペラと日本語を喋っているように見えるだけで、「もう大丈夫」というような形で、支援が必要だという認識にはなかなかなっていない。そういうところで、すれ違っていたとしても、接点があったとしても、なかなか支援の必要性っていうのが気づかれづらいという意味で、より見えづらい、と思いますね。 『2010年国勢調査にみる外国人の教育 ――外国人青少年の家庭背景・進学・結婚――』(岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要第39号 (2015.3)[/caption]

駒崎

そうした子どもたちの数は増えているんですか?それとも一定数、横ばいという感じなんでしょうか?

田中

2005年の国税調査の段階で、176万人だったので。

駒崎

ちょっとずつ増えているんですね、やっぱり。

田中

そうですね、やはり、増加傾向にあるというのは言われていますね。

駒崎

なるほど、なおさら支援は必要ですよね。

堀

4年連続で、海外から日本に働きに来る労働者の数は増加中で、去年初めて100万人を突破したということで。必然的に、家族と一緒にやってくると、動画でご覧いただいたフォーン君のように、中学生くらいになってお父さんの都合で日本にやって来て、いきなり受験を迎えるというケースもそうでしょうし。僕も田中さんの話を聞いていてそういうケースもそうだよなと思ったのは、日本に働きに来て日本で結婚されて、ただ日本の男性が結婚を全うせず離婚してシングルマザーになるケースというのも、結構外から見えづらいものとして横たわっている。そのような家庭は貧困状況に陥るという、ひとり親世帯と同じようなことが外国にルーツを持つ世帯でも起こる。

『2010年国勢調査にみる外国人の教育 ――外国人青少年の家庭背景・進学・結婚――』(岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要第39号 (2015.3)[/caption]

駒崎

そうした子どもたちの数は増えているんですか?それとも一定数、横ばいという感じなんでしょうか?

田中

2005年の国税調査の段階で、176万人だったので。

駒崎

ちょっとずつ増えているんですね、やっぱり。

田中

そうですね、やはり、増加傾向にあるというのは言われていますね。

駒崎

なるほど、なおさら支援は必要ですよね。

堀

4年連続で、海外から日本に働きに来る労働者の数は増加中で、去年初めて100万人を突破したということで。必然的に、家族と一緒にやってくると、動画でご覧いただいたフォーン君のように、中学生くらいになってお父さんの都合で日本にやって来て、いきなり受験を迎えるというケースもそうでしょうし。僕も田中さんの話を聞いていてそういうケースもそうだよなと思ったのは、日本に働きに来て日本で結婚されて、ただ日本の男性が結婚を全うせず離婚してシングルマザーになるケースというのも、結構外から見えづらいものとして横たわっている。そのような家庭は貧困状況に陥るという、ひとり親世帯と同じようなことが外国にルーツを持つ世帯でも起こる。

駒崎

なるほど。就学拒否っていうのはどういうことですか?自治体としては、当然どんな子であれ、義務教育だから通ってもらうのが務めだと思うのですが。拒否というのはどういうことなんですか?

田中

何を以って就学拒否という風にいうか、という捉え方次第だと思うんですけど。もちろん行政の方は非常に頑張っていらっしゃる。例えば、就学通知を日本語でしか出さない、明らかに外国籍の世帯の方でも日本語でしか案内が行かないということや、周りにわかっている人がいなければそれが何だか理解できないようなケースもありますね。丁寧にやっていかないと、そのようなケースが発生してしまいます。また、同時に、例えば、受け入れたいけれども受け入れ態勢がない、学校に入ってこられてもただ教室に座っているだけになってしまう、ということを学校や教育委員会さんが懸念、心配をして、敢えて、日本語ができるようになってからきた方がいいですよと善意のアドバイスをすることがあるんです。ただ、周りに日本語を学ぶところがありませんよということになると、結果として、就学したいのにできなかったという事態になってしまうということですね。後者の事例の方がまだたくさん残っていると思いますね。

堀

この春先、入学シーズン前にYSCの皆さんがやられていたのは、就学前の親御さん向けの講習会だったんですね。「連絡帳」という仕組みは日本独特だと。さらに、その時の親の対応。このケースはお休みにしていいけど、このケースは日本の学校社会ではお休みとして受け入れられないんだよとか、そういう細かいところまで伝える講習会を開いてらっしゃった。難しいだろうなと思ったのは、とにかく言語が多様で、英語もあればフランス語もあればタガログ語もあれば。確かにそれをYSC以外で学ぼうと思ったら大変だろうなと。それは駒崎さんが冒頭におっしゃったように、保育の現場でも親御さんいろんな国籍の方いらっしゃる。

駒崎

本当に、英語だったらまだ、保育者も「片言だけど話して」ということができる。タガログ語とか、どうしたらいいかわからない言語があった時は、一生懸命「おやすみで〜」とか、ジェスチャーでやっているんですけど、「通じないでしょそれ」みたいなところがあって。今すごく困っているんですよ。役所に行くと、「それは園の方で適切に対応してください」と言われて、「え、それどう言うこと!」ということがあって。結局、役所もグローバル対応を全然してくれない。頑張っている部署がいるのかもしれないですけど、少なくとも保育課は「ちょっと知りません」という感じになる。そういう意味で、やっぱりリソースが全然足りていない、繋がっていないというのを肌で感じていて。

駒崎

なるほど。就学拒否っていうのはどういうことですか?自治体としては、当然どんな子であれ、義務教育だから通ってもらうのが務めだと思うのですが。拒否というのはどういうことなんですか?

田中

何を以って就学拒否という風にいうか、という捉え方次第だと思うんですけど。もちろん行政の方は非常に頑張っていらっしゃる。例えば、就学通知を日本語でしか出さない、明らかに外国籍の世帯の方でも日本語でしか案内が行かないということや、周りにわかっている人がいなければそれが何だか理解できないようなケースもありますね。丁寧にやっていかないと、そのようなケースが発生してしまいます。また、同時に、例えば、受け入れたいけれども受け入れ態勢がない、学校に入ってこられてもただ教室に座っているだけになってしまう、ということを学校や教育委員会さんが懸念、心配をして、敢えて、日本語ができるようになってからきた方がいいですよと善意のアドバイスをすることがあるんです。ただ、周りに日本語を学ぶところがありませんよということになると、結果として、就学したいのにできなかったという事態になってしまうということですね。後者の事例の方がまだたくさん残っていると思いますね。

堀

この春先、入学シーズン前にYSCの皆さんがやられていたのは、就学前の親御さん向けの講習会だったんですね。「連絡帳」という仕組みは日本独特だと。さらに、その時の親の対応。このケースはお休みにしていいけど、このケースは日本の学校社会ではお休みとして受け入れられないんだよとか、そういう細かいところまで伝える講習会を開いてらっしゃった。難しいだろうなと思ったのは、とにかく言語が多様で、英語もあればフランス語もあればタガログ語もあれば。確かにそれをYSC以外で学ぼうと思ったら大変だろうなと。それは駒崎さんが冒頭におっしゃったように、保育の現場でも親御さんいろんな国籍の方いらっしゃる。

駒崎

本当に、英語だったらまだ、保育者も「片言だけど話して」ということができる。タガログ語とか、どうしたらいいかわからない言語があった時は、一生懸命「おやすみで〜」とか、ジェスチャーでやっているんですけど、「通じないでしょそれ」みたいなところがあって。今すごく困っているんですよ。役所に行くと、「それは園の方で適切に対応してください」と言われて、「え、それどう言うこと!」ということがあって。結局、役所もグローバル対応を全然してくれない。頑張っている部署がいるのかもしれないですけど、少なくとも保育課は「ちょっと知りません」という感じになる。そういう意味で、やっぱりリソースが全然足りていない、繋がっていないというのを肌で感じていて。 堀

そのあたりの連携の必要性というのは、田中さんどう思われますか?

田中

連携の必要性はとても強いなと思いますね。支援者の方、あるいは保育者の方、先生が、それぞれ単独で抱え込んでしまうと、最も不幸なことが起きやすい。そもそも意思疎通が難しいというところなので。例えば、外国人の親御さんと子どもと先生だけとなると、例えば誤った情報を伝えてしまうとか、支援が必要な状況を日本人側が理解ができないとか、とてもリスクの高い状態になると思う。横のネットワークを広げて情報を共有するということがとても大事だなと思います。外国人のお子さんの教育課題については、基本的には小学校の対応から始まった部分があって。例えば、ある自治体で、小学校に日本語学級が設置されているのに中学校にはないという自治体さんが割と多い。小さな子どもを何とかしないといけないという発想だったのかもしれないですけど。あるいは、親御さんが帯同して連れてくるお子さんが、小学生が多かった可能性はありますけど。小学校から広がってきて、ようやく、中学校にも日本語教育必要だよね、英語の先生がいるからいいやっていうわけにはいかないなという認識が出てきて。そのあと、高校には入れないね、試験が難しくて、高校に進学させるためにどうにかしようよっていう話になってきて。でもやっぱり手遅れだね、もっと小さい頃からどうにかしようよと、ようやく保育段階に目が向いてきたのがここ数年なんですよね。

堀

そのあたりの連携の必要性というのは、田中さんどう思われますか?

田中

連携の必要性はとても強いなと思いますね。支援者の方、あるいは保育者の方、先生が、それぞれ単独で抱え込んでしまうと、最も不幸なことが起きやすい。そもそも意思疎通が難しいというところなので。例えば、外国人の親御さんと子どもと先生だけとなると、例えば誤った情報を伝えてしまうとか、支援が必要な状況を日本人側が理解ができないとか、とてもリスクの高い状態になると思う。横のネットワークを広げて情報を共有するということがとても大事だなと思います。外国人のお子さんの教育課題については、基本的には小学校の対応から始まった部分があって。例えば、ある自治体で、小学校に日本語学級が設置されているのに中学校にはないという自治体さんが割と多い。小さな子どもを何とかしないといけないという発想だったのかもしれないですけど。あるいは、親御さんが帯同して連れてくるお子さんが、小学生が多かった可能性はありますけど。小学校から広がってきて、ようやく、中学校にも日本語教育必要だよね、英語の先生がいるからいいやっていうわけにはいかないなという認識が出てきて。そのあと、高校には入れないね、試験が難しくて、高校に進学させるためにどうにかしようよっていう話になってきて。でもやっぱり手遅れだね、もっと小さい頃からどうにかしようよと、ようやく保育段階に目が向いてきたのがここ数年なんですよね。 (取材・記事 GARDEN Journalism編集部 井上香澄)

(取材・記事 GARDEN Journalism編集部 井上香澄)

GARDEN 事務局

GARDEN 事務局