ピンクと黄色、薄いブルーのやわらかい印象の一枚。穏やかな表情をたたえたカラフルな人形たち。まろやかな線で描かれた図形がかわいらしい一枚。

神奈川県小田原市で活動する、認定NPO法人アール・ド・ヴィーヴルが、神奈川県と共に主催した「ともに生きるアート展in小田原」(2020年12月16日~21日)の会場は、自然に育った花畑のように、それぞれ個性豊かな作品で満たされていました。

アール・ド・ヴィーヴルの理事長である、萩原美由紀さんに会場を案内してもらいました。

「なかなか、コミュニケーションが難しい方たちが多いので、なんらかの形で、皆さんのやっていること、表現していることを、私たちがお伝えする場所を作る、作品と出会うきっかけを作って応援していけたらと思って運営しています。新しい施設はそういうことができる場になるんじゃないかと思います。」

認定NPO法人アール・ド・ヴィーヴルは、障がいのある方々をメンバーとして、アート活動の場を提供している団体です。

“障がいがあるからやってみたいことに挑戦できない”という環境を変え、“障害があっても自分で選択していく人生を送ってほしい”という理念から活動を開始して7年、利用の問い合わせは活動開始当初よりとても増えているそう。

特に重度の障害がある方々からの利用希望が多く、全ての方の要望にお応えできない状況が続いていたそうです。

来る2021年4月、小田原市久野に、障がい者の方々が日中、通える生活介護と、就労B型の多機能型施設の新設を予定しています。

新施設内にはギャラリーカフェを併設して、地域のみなさんとの交流の場として、メンバーの方々が働く場所として活用していくことを目指しています。以下のクラウドファンディングサイトから、趣旨にご賛同く出さる方々からの寄付をつのっています。

◆A-port 「障がいがある人たちが、自分らしく生きられるアトリエをつくる」

会場を案内してくれながら、萩原さんが話してくれます。

「自分がなにかを知らないことで、その対象をむやみに怖がったりとか、そういう事ってありますよね。それをなくしていくにはどうしたらいいのか、出会う機会を提供する、いままで会っていなかった人たちと、障がいのある方々と出会う場をつむいでいくっていう場所にできたらと思っています。」

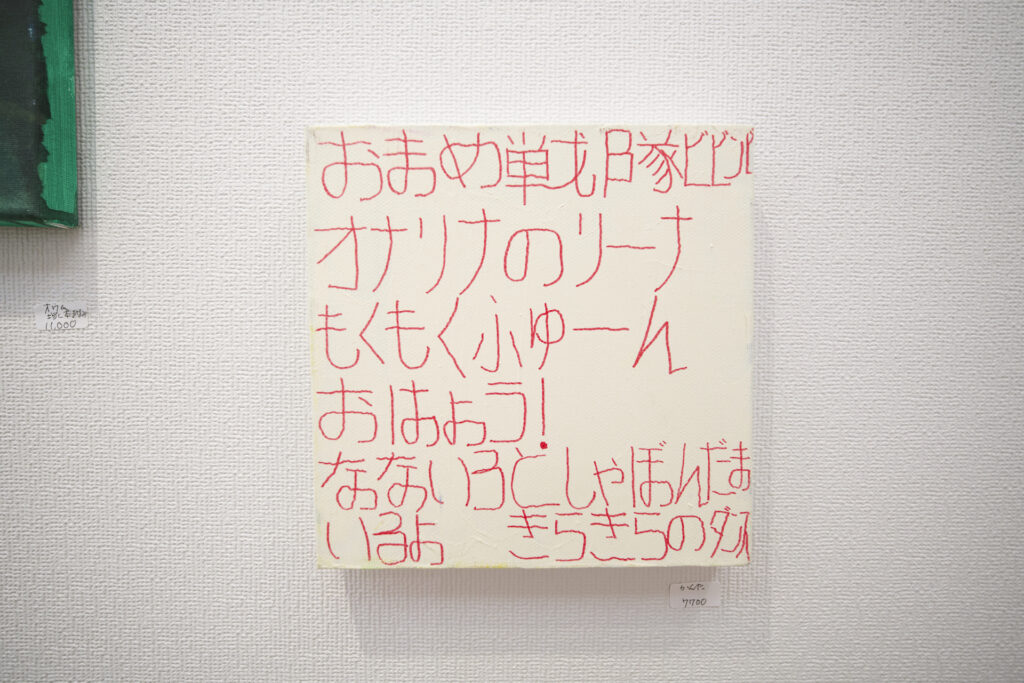

色あざやかで印象的な形の文字をつらねた作品を手がけた、ひとりの男性に出会いました。タイトルはなんですか?と問うと、すこしはにかみながらこれです、と示してくれます。<ぽよよん行進曲>というかわいらしい題がついていました。

「(文字や絵を書くのは)楽しいです」と語ってくれる彼の名は、かんたさん。

萩原さんが、かんたさんの隣でにこやかに語ってくれます。

「わたしたちは、かんたフォントって呼んでいます。彼が字を書くと、形がフォントみたいに決まっているんです。それで、この文字で今、名刺を作っているんですけど、その名刺に直筆で、手書きでお名前を、というご注文を頂いているんです。その依頼者の方のお名前の見本を彼に渡して「この方のお名前書いてください」、って言うと、やっぱり同じかんたフォントで書くんですね。それが、かんたフォント。うちで、「つながるカード」っていう名刺制作サービスをお仕事として行っているんですが、それを筆耕している作者ですね、彼が。」

かんたさんオリジナル、自分で生み出した独自のデザインです。

昨今、氾濫する言葉のひとつに、「生産性」という言葉があります。誰もが自己の生産性を自他に証明することが求められる場面に、折々遭遇します。まるで現代社会で生活するうえでは逃れることができない呪いのように。

神奈川県では、「津久井やまゆり園」の事件をきっかけとして、すべての命が尊重され、誰もがその人らしく暮らすことができ、あらゆる差別がない地域社会をめざして「ともに生きる社会かながわ憲章」を制定しました。その精神のもと、アール・ド・ヴィーヴルと神奈川県が主催したのがこの「ともに生きるアート展 in小田原」です。

萩原さんは続けます。

「機会があれば、いろんなチャレンジができますよね。そういう場を私たちが提供したいと思っていて。まだまだ眠っている、その人のいろんな可能性っていうのもあると思うし、色んな表現をもっと発揮してもらいたいと思っているんです。展覧会ってその集大成みたいなところがありますので、みなさんこれに向けてがんばって作品を創ってくれますし、ここで晴れの舞台をむかえたい、っていう目標を持ってくれますよね。」

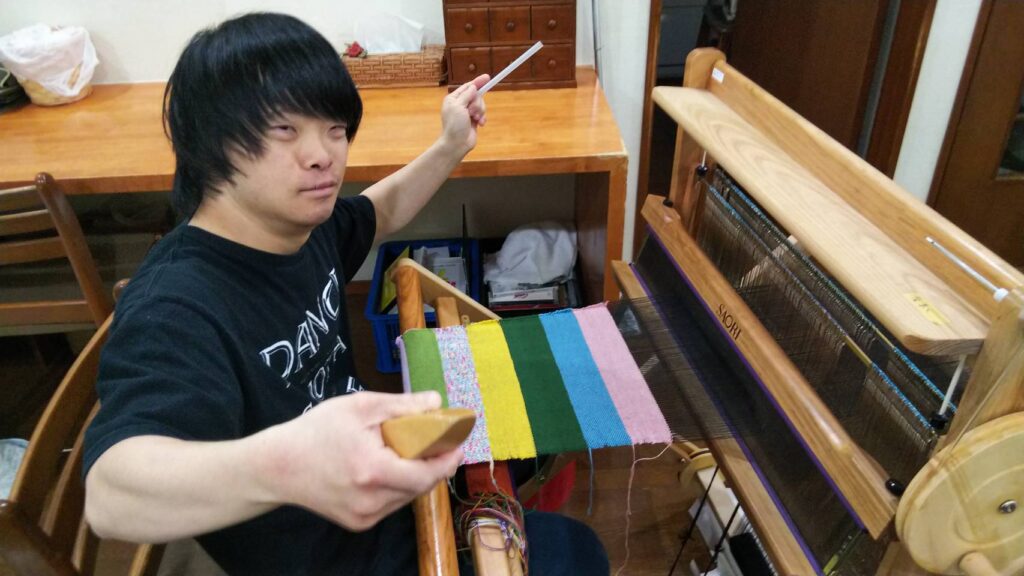

あたたかい質感の、カラフルなネクタイを見せてもらいました。

「機織りで作ったネクタイです。これは、世界にひとつしかないですね。同じものが創れないんですよね。メンバーさんが自由に織ってますので、どの柄も一点ものです。私たちはメンバーの方の前に、糸だけずらっと並べるんですね。そうすると、自分で好きな色を持ってきて、自分で糸巻きをして、織っていくんです。その作業は一切、私たちは手出さなくてもだいじょうぶ。皆さん好きなように織っていくので。」

会場で作品を鑑賞している男性に話を聞きました。

「作品を手がけた人に障がいがあるかないかは、本来それほど作品と関係がないことではあるんですが、このアール・ド・ヴィーヴルでは地域に住んでいる人たちがものを作り、紹介してくれる、貴重な活動をしているものだと思うんです。この作品たちを通じて、いま何が現代で起こっているのか、ということをすごく感じ取れる場だと思いました。」

なぜ、アートの力で、という就労施設をたちあげたのか、萩原さんにそのきっかけと立ち上げまでの経緯を聞きました。

「そもそもダウン症の子たちの支援をずっとしておりまして、その代表を務めていた経験の中で、いろんな地域の福祉施設を見に行ったんです。自分たちの子供たちが、どう社会につながっていくのかな、ということを知るために。皆さん就労は出来ないけど、作業所には行くって方々が多かったんですね。でもなかなか、開放的な施設は少なくて…その中でたまたま、平塚で見つけたアート施設があったんですね。そこのメンバーたちがとっても明るくって、作業所ってこんなに明るいところってあるんだな、って感じたんです。こういう場所を創りたい、って思いました。もう12~13年前の事ですね。」

そして、ある出会いをきっかけにアール・ド・ヴィーヴルが誕生します。

「そのあとにたまたま、今の理事でもある中津川浩章さんに出会ったんです。彼は画家であり、障碍者の方々へのアート支援を長年やってらした方だったんですね。たまたま小田原にお住まいだったこともあって、それでぜひ、小田原でダウン症の子供たちに絵を描くワークショップをしてもらえませんか、とお願いしたんです。この人たちが、将来、福祉施設で絵を描くって場を作りたいって、みんなで中津川さんにお願いしたんです。中津川先生も、同じ小田原に住んでいるというご縁もあり、快く引き受けてくださって。いろんなノウハウも教えて頂いて、あっというまにNPOができました。」

アートディレクターをつとめる中津川氏との出会いで花ひらいたアール・ド・ヴィーヴル。でも、最初は周囲の理解が得られず説明に苦心したこともあったといいます。

「設立した当初は、絵を描いて働くっていう意味が分からない、絵でお金が稼げるのか?っていう事はよく言われました。ご理解いただくまでに時間はかかりましたけれども、最初は4人くらいののメンバーの方の支援から始まって、やっと、今22人のご利用者の方がいらっしゃいます。」

活動を続けていくうち、萩原さんも驚く発見があったといいます。

「続けてわかったのは、絵を見て頂く機会を増やしていくと、見ている皆さんの、絵に対する気持ちが変わっていくんですよね。最初は、「障がいのある人の、絵」っていうふうに見ていた人たちが、「いやいや、障がいがあるなしよりも、この絵、素晴らしいじゃない」って言ってくださる方が増えていったんですね。それで、アール・ド・ヴィーヴルのメンバーたちに対して、「こんな仕事をしてみてはどうだろう?」と、いろんな方がお話を下さるようになったんです。それで様々なお仕事を一緒にさせて頂きました。」

「例えば、川崎の埠頭に行って、目の前の30メートルぐらいの壁を示されて、「全部、海の中の世界に染めてください」って言われて壁画を描きに行ったりとか、あとは、箱根の国立公園の中にあずまやがあるんですが、そのあずまやを、インスタに乗せると「映える」ような空間に出来る絵を描いてください、とかそんなオファーが来るようになったんですね。」

わくわくするオファーの数々、そんなたくさんの挑戦を経て、嬉しい変化がありました。

「そうなってきたら、メンバーの方々も、チャレンジしていくたびに、どんどん意識が変わってくるんです。ただ書いているだけではなくって、もう自分たち、仕事で描いているんだ、という気持ちがわいてくるんですよね。そうすると、どんどん自信たっぷりになってくきて、作家さん状態になってくるんですよね。それで、その作品がデザインに使われたりとか、建材やビルの中の内装に使って頂いたりすることもありまして、そうやって商品化されていくと、メンバーの方も、自分のやっている仕事がこんなに人の役に立つ仕事なんだ、っていうことを、ご自身が分かってくるようになるんです。メンバーご本人が分かってくると、ご家族も変わってくるんですよ。メンバーのご家族が「うちの子にこんな絵が描けるとは思わなかった」っておっしゃるんですけど、うちはアトリエで絵を教えているわけではなくて、その場所と画材を提供しているだけで、本人が変わってくるんですよね。メンバーご本人が自分で編み出した絵、技法なんです。我々はただ環境を提供しているだけなんですが、本人が変わっていくっていうのは、周りの色んな人の言葉だったり、反響ですよね。「この絵、素晴らしい絵だね」って言われたときに、「ぼくの絵なんです」って言える。私たちがそんな環境を創っていくうちに、そんな接点がどんどん増えて来たんですよ。」

様々なトーンの紫の色合いが美しい一枚の絵と、その作者の青年、そしてそのお母さんに出会いました。青年は恥ずかしいのか、照れている様子。お母さんが気さくに語ってくれた。

「去年の開催の展示を見に来ていたんです。わたしがアール・ド・ヴィーヴルに彼が入ることを熱望していました。家ではなかなかでない色といいますか、いろんな周りの刺激を受けて、こういう色を作っていくんだな、なんて思うんですね。その時の心の状態とかも色や筆遣いにあらわれますし、うまく言葉が出ない分、こういうところですごく表現しているんだと思います。感動ですね。」

はにかみながらも、作者の青年は優しい微笑みを浮かべて写真撮影に応じてくれました。

萩原さんが優しく語る。

「知らないことでひとを傷つけていることってあると思いますし、もっと障がいのある人たちと触れ合う機会を増やしていけば、誤解は消えるんじゃないかなって思うんです。自分が知らないということで、この人たちこうなんじゃないかな、厄介な人たちなんじゃないかな、って決めつけている事ってあると思うんです。みんな実はとてもユニークで、個性たっぷりで、障がいの名前なんて関係なくって。とてもあったかい人だし、私たちが教えられることってたくさんあるんだと思うんです。」

生産性って言葉、いやですよね、とふと語りかけると、萩原さんが答えてくれました。

「ね、いやですよね。だから、うちは受注生産も内職もやらないんです。できたものを、どう扱って、受け入れてもらえますか?うちにあるストックの中で、使えるものがあれば、どうぞ使ってください、というスタンスで商売をしているんです。どうやって収入を得ているの?と聞かれることもよくあるんですけど、いえいえ、ちゃんとアートで収入を得ていますよ、って話をよくするんです。素敵な作品がたくさんあるので、これはちゃんと、世に出さないと、もったいないですよね。」

内閣府は昨年12月に、現在開催中の通常国会で、障害者差別解消法の改正案の提出を検討していることを明らかにしています。現行法案では、民間事業者は障害者への「合理的配慮」の提供が、努力義務になっていますが、改正案ではこれを義務化します。合理的配慮というのは、障がい者の方々が生活場面で直面する具体的な障壁について、行政機関や事業者が対話を通じて取り除くことが目的で、これを怠ると、同法の「差別」にあたります。 行政機関はすでに合理的配慮が義務となっていますが、民間事業者の間には、義務化に際してのトラブルや対応への人的資源などの対応を巡って、慎重意見が多く寄せられています。しかし、障害者団体からは早期施行を求める声が相次いでいました。

国も行政機関も変わろうとしている中、私たちもいままでの認識を新たにしていく必要があるのかもしれません。

アートの世界には、障がいのあるなしの壁はありません。

誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を目指して。アール・ド・ヴィーヴルのしなやかであたたかい挑戦は、これからも続いていきます。

取材・撮影:堀潤 / 記事:今橋晃代(8bitNews)